董事长随笔

Chairman's Essay

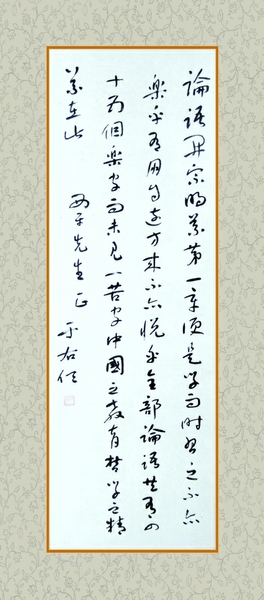

于右任书法《论语》

这张“于右任”也是得自于台湾吴英毅老先生。

吴医师(吴英毅先生医生出身,在台北大家都叫他吴医师)近来要卖掉他在台北信义路二段的房子,去美国与家人团聚,因此要把过去和几个医生同好共同搜集的一些字画转让一部分。

那天原本只是取走张大千《华山云海》的,可当将“张大千”放进画筒之后,一回头,在吴医师的客厅东南角的墙壁上看见了这张“于右任”。一眼盯住,心中当即涌出一股偶或至宝的兴奋,不禁暗叹:这一定是我的意外收获了!恭敬地询问,吴老先生略一沉默,就让即将离开的拆画师傅将其拿了下来:“好,拿走吧。”拆画师傅一边小心翼翼地拆画框一边轻轻地说:“原装原裱,绫子是日本的,也是日本人的装裱技术。”

这幅字的内容是:

论语开宗明义第一章 便是学而时习之不亦乐乎 有朋自远方来不亦悦乎 全部论语共有四十多个乐字 而未见一苦字 中国之教育哲学之精义在此 西平先生正 于右任

此幅作品如行云流水,收放有度,浑然天成,书写的内容清楚明白,整幅作品彰显字骨人器,极尽真名士之朴素无华。

《论语》是儒家的经典著作,以二十卷松散的篇章集结而成,集中体现了孔圣人关于德行、勇气、公平、仁爱等方面的思想主张与原则。有很多讲孔子的著作流布于今,但没见过于右任此书之语。我不知道这句话是否为于右任原创,但从语气讲,应该就是他的体会。

说起于右任,大陆人大多只知其书法冠天下,却不知他当年外号叫“于大胡子”,并是颇有民主风范、曾经当过民国政府行政院院长的国民党元老。行政院院长是真正的大官儿,可铁打的营盘流水的兵,时间没放过任何人,暂时的官职没让人记住他多少,却是书法作品让他青史留名。他善写诗,痴迷书法,并曾编列影响至今的《标准草书》一书,是道地的文化人,政治只是他留意的另一个方面。从“雁过留声,人过留名”的角度看,于右任是走对了路。因对其书法作品的解构而上寻其政治作为,便有人称其为“侠心儒骨”,做政客是不会有什么建树的。

于右任的书法让人叹慕高洁的君子之风,如璞玉在怀,形容为之一肃,字与人完美合一,品的是字,鉴的是人。可惜的是,毛笔作为曾经常用的书写工具已日益退出大众视野,再加上大陆从1956年起又实施了一部分简化字,到如今,认识繁体字和各种毛笔字体的人就更少了,能体会到书法内在美的人也就更少了。我们家虽不是书香门第,但我父亲是爱看书练字的,尤其是离休前后,几乎无一日疏懒,进而能写出一手漂亮的行草。我与书法的结缘也是早已有之。小学一二年级的时候上过描红课,每周都有几节,下学后老师还留有作业必须完成,这培养了我对毛笔字的最初兴趣。后来虽没上了正式的大学,但也还是上过广播电视大学“汉语言文学专业”的,要是倒根儿,这好歹也算一点前缘。所以,我有时就喜欢书法一下:练字、看字和买字。买字买画完全是为了自己看,恭敬地呈于眼前,在美的海洋中徜徉一番。时而表现出的对字画的欲拒还迎,那也是假正经,故作高深,其实是因我才学浅薄还没欣赏出美来。

我收藏这张书法,一是因为是于右任的,挂在哪都不会没面子,能显白一下,二是因为内容是关于孔子《论语》的,静静地看进去,既能欣赏书法又能自省。

其实提到孔子,我还就有一种对不起他老人家的愧疚。因为我第一次“深”知孔子其人,还是在1974到1975年我上初一初二时的“批林批孔”运动中。学校对林彪的批判似乎没什么动静,对孔子却是一通狂轰乱炸。有那么一小撮没骨头、卖身求荣的所谓文人墨客,利用被“中央文革”紧紧控制的《人民日报》、《解放军报》和《红旗》杂志这“两报一刊”,张扬着枉顾事实的丑恶嘴脸,极尽胡说八道之能事,挥舞大棒要把孔子打翻在地,且永不翻身。那时我刚由河东的育星小学升入临近的102中学读初中,对这一切根本不会有分析头脑的,于是随大流拥进了这个人民大众整体行动的汪洋大海中。先是在学校教室里听学校领导念中央文件,而后是要学生写大字报揭发和批判孔孟之道的毒害。孔子生活在两千多年前,过去只听说过他的诸如“学而时习之不亦说乎”和“三人行必有我师焉”等只言片语,但不知道其全面罪行,批判错了怎么办?学校在号召写大字报的同时,也“网开一面”,允许学生用画漫画代替大批判稿,于是我就按《天津日报》上的一张漫画照猫画虎般地用白报纸画了一张《工农兵铁拳砸下之处,正是孔孟魂魄乱飞之时》的漫画,贴在了学校北面专供贴大字报、漫画的围墙上。贴在墙上不起眼,估计也没人看,但总算完成了一个“无产阶级红卫兵”的“光荣任务”。

那时没人管孔丘叫孔子,“两报一刊”和社会上都流行把这位“至圣先师”叫“孔老二”,大概是因为他在家行二的缘故吧。习惯成了自然,现在不管谁毕恭毕敬地提到孔子,我脑子里都会立马蹦出“孔老二”仨字与其相对应。一想到曾经没有一点师道尊严的批孔行动我内心就感到惶恐,就好像干了一件见不得人的事情一样,心里不得安生。

社会上和老师的批判,像普及知识似的,使我在批孔运动中得到了一些“孔孟之道”的普及。从现在看,真是亏了有“批林批孔”这档子事,要不我们这一代“生长在红旗下”的人还没机会那么早就知道这位令全世界敬仰并奠定了中国道德等仁之传统的神圣之尊呢。

批孔到了要掘坟的程度绝对是时代的耻辱。那时,人们仿佛也是借着这个茬口发泄一种久被压抑的情绪,因此我们也就不自觉地参与了一场史无前例的亵渎。情绪洪流的决堤毕竟只是一时积聚的结果,癫狂的舞蹈终将谢幕并最终消隐在人之本性的善意与理性的思考之中。如今的我很崇敬孔子,因为在后来的阅读中,我感受到了他的真实、和蔼可亲以及与人为善的永恒力量。

近来有些人对在“文革”中追随“四人帮”、在“两报一刊”拼命大骂孔子的学者鸣冤。其实,确也应把他们所做的坏事与有意义的事分开,但是,绝不能拿他们与那些有骨气的、坚持真理甚或沉默的人相提并论。前者企图颠倒是非,助纣为虐,不仅将孔子打翻在地,还将人们的道德底线掷于无形,使正常的“人”的概念的重新确立滑后了一代、两代,几十年、上百年。“文革”中我们以摧枯拉朽之势打倒孔子之时,却没有启发出做“新人”的觉悟,反而使思想陷入了难以自拔的泥沼,让处于混乱年代的我们更加混乱和无路可逃。阻挡自己前进脚步的往往还是轻信别人的眼泪和自己过头的善意,怜悯无情的人无疑等于谋杀自己。我们不应原谅这些人。

对一些人来讲,批判孔子的毫不留情,其实不是对自己的愚蠢佯装不知,而是心中的恶行张扬到了需要露出的档口,于是恰如其分地暴露了出来。表面上看是在摧毁孔子所代表的传统道德标准,其实是砸烂人们的 “仁爱”之心,让人民重新回到愚钝和盲崇之道。这不仅是对中国的伤害,也是对世界的祸害。

“苦难这东西,是可以把某些人压倒的,但更多的是把人们压得更结实。”历史上的每一次反孔,都没有好下场,秦始皇的“焚书坑儒”、 “五四运动”中的“打倒孔家店”和“文革”中“批林批孔”都一样。最终,我们道德勇气的重新萌发战胜了堕落的随性。

于右任的《论语》不仅字的艺术性强而且内容也好,并且还可以使我们在意会“乐”中去探讨我们的古文化传统。该文中第六字和正文倒数第三字我不能确定是哪一个字,而且也不知道于右任老先生题款的“西平先生”是谁。于是就将这两个疑问发给了远在台北的著名书法家陈茂宏先生予以请教。我很快便得到了他的回信:

王会长育英足下雅鉴:谢谢对弟之抬爱!于右任先生有许多应酬书作,且数量相当庞杂,其人“西平”先生何为?弟实无考证(因从书作内容来看,应是长辈对晚辈,就学习与教育上,提点、启发出用中国儒学哲学观点与道家思想中“离苦得乐”之理念,作为勉励)。因此不敢妄论!基于上述,兄也无须考证及了解之要。

兄提第六字与结尾倒三字之辩证,弟解其字均为:“义”字。祈对吾兄有所裨益阙遗,是之所正!专此 顺颂 夏绥 弟茂宏拜上

确实也是不用追逐于右任老先生的题字场景的,一切就在字面上。可以想象他在写此幅字时,定是气定神闲,谈笑风生,上引远古之气息,下达今世之脉络,书传承之儒学,赞神圣和仁爱之风的。

延伸阅读:

于右任(1879.04.11—1964.11.10),汉族,陕西三原人,祖籍泾阳斗口于村,是中国近现代政治家、教育家、书法家。原名伯循,字诱人,尔后以“诱人”谐音“右任”为名;别署“骚心”“髯翁”,晚年自号“太平老人”。于右任早年系同盟会成员,长年在国民政府担任高级官员,同时也是中国近代书法家,是复旦大学、上海大学、国立西北农林专科学校(今西北农林科技大学)的创办人和复旦大学、私立南通大学校董等。——来源:百度百科