董事长随笔

Chairman's Essay

莫斯科郊外:雕像前的玫瑰

俄罗斯在继承原苏联大部分土地和国际义务的同时,就把曾经辉煌的“苏联”放进了历史教科书,存在了70年的世界上第一个社会主义国家悄然消失了。

苏联,人类在公元二十世纪时努力实现最大幸福生活的一次壮举。

我们曾经以她的梦想为梦想,以她的骄傲为骄傲。所以,尽管这个苏联没有了,但我们追寻的梦想还在。我们还是有许多人想像朝圣一样去看看如今的俄罗斯,还自己一个顶礼膜拜的机会。我是有这种想法的一份子,于是就参加了与我担任会长的天津市友好合作城市企业促进会有着友好关系的天津国际商会组织的赴俄罗斯友好访问之行。

当飞机快要降落时才将过去的苏联情结粗略地缕捋了一下。然而,在走出莫斯科谢列梅捷沃国际机场、感受到俄罗斯的清新空气、看到俄罗斯宽敞的街道两旁高大而略显老旧的建筑时,自己的潜意识里才一下子不由自主地跳跃出一个念头:在生命中影响自己最深的国家,除了祖国之外还有一个熟悉而又陌生的国家,那就是原来的苏联今天的俄罗斯!

细想起来,我第一本完整读完的小说是苏联作家西蒙诺夫写的关于斯大林格勒保卫战的《日日夜夜》,紧接着是高尔基的人生三部曲《童年》、《在人间》、《我的大学》以及《卓娅和舒拉的故事》、《钢铁是怎样炼成的》;我最早看过的几部电影是苏联的《列宁在十月》、《列宁在1918》、《夏伯阳》和《乡村女教师》;最早崇拜的英雄人物是骑马挎枪、无敌可挡的夏伯阳,运粮食的卫队长瓦西里和卓雅等苏联英雄们,甚至连最早憎恨的女特务也是那丑陋的刺杀列宁的卡普兰。现在我还清楚地记得在上小学前和小伙伴站好队用双手边拍着大腿外侧边大喊着“夏伯阳的刀谁也不敢摸(音mao),夏伯阳的马谁也不敢打”,跺着脚在楼群间叫唤着往前走的热闹情形。

我听到的第一首好听的歌是苏联的那首旋律朴实、流畅的爱情歌曲《喀秋莎》。记忆中最美好的音符是从年长我十一岁、对我宠爱有加的大哥的口琴中流淌出来的。还记得他把我搂在怀里,双手捧着口琴,边打拍子边吹出厚重但分明的和旋声。如水的夜色透着月光的凉意徐徐洒落在我脸上、眼中和脑海之中,于是,每每想到大哥那沉醉于音乐中的温柔面庞,心中那萦绕至今的《莫斯科郊外的晚上》便倏然立于眼前,带着神秘而又亲切的光辉在我面前荡漾出音乐的汪洋。

大哥会很多歌和曲子,他1966年初中毕业回老家河北省饶阳县的流满公社吕汉村务农。他只要一回天津的家,就常吹奏口琴、笛子和拉二胡。尤其是笛子,他吹得特别好听。他用舌尖轻轻一舔,又薄又轻的芦苇膜就既平又整地贴在笛孔上了。他吹笛子气足,而且从不撒气漏风,气聚声润,笛声圆满,听起来流畅而舒服。大哥会的曲子非常多。我听到的苏联歌曲最早几乎都是从他那听来的。他有一本不知道从哪里得到的《外国民歌200首》,他看着那上面的简谱试谱时,非常地认真。他是我心里最早崇拜的文艺青年。

六月中旬的俄罗斯昼长夜短,气候清爽。正巧,我们在莫斯科时赶上了好天气。因工作顺利,时间富裕出了两小时,当地的同行建议我们就近看一下位于莫斯科城西南部的新圣女公墓,说它总面积7.5公顷,安葬着26000多个俄罗斯各个历史时期的名人。在俄罗斯人的心中,新圣女公墓不是告别生命的地方,而是重新解读生命、净化灵魂的教堂。它也是与维也纳中央公墓、法国巴黎拉雪兹公墓齐名的欧洲三大公墓之一。

同行的建议立即得到了我们全小组人员的同意。

随着轻走慢动的人们进入新圣女公墓的一瞬间,你就立刻感觉到那清朗的阳光早已倾泻而入,将墓园紧紧环抱其中。各式各样的墓碑造型,叫你感觉好像是在一个雕塑家创造的瑰丽世界中徜徉。边走边看之时,一种安静的气氛渐渐将思绪收在一起,不知不觉已沉浸在俄罗斯的历史之中。稍一驻足,历史就会叫阳光轻抚开你的双眼,将那逝去的一幕幕人间的无常、悲喜、欢乐、嵯峨、跌宕、光明和伟大展现在眼前。同时你也会感到,墓主之间、墓主与访者之间那相距遥远的时间的空隙,在参天大树的绿荫之下被无限地拢聚起来,叫我们一下子感觉到了“历史”与“历史”之间、我们与“历史”之间是多么地贴近与融合,我们的生命又是多么的平凡与短促。

我第一个想到和要想找到的是伟大作家奥斯特洛夫斯基的墓地。因为是他,以自己的经历写出了《钢铁是怎样炼成的》这本书。书中的主人公保尔·柯察金为了人民的胜利而不屈不挠地工作着。他讲了一句让我至今无法忘怀的话:人最宝贵的东西是生命,生命对于我们只有一次。一个人的生命应当这样度过;当他回忆往事的时候,不因虚度年华而悔恨,也不因碌碌无为而羞愧——这样,在临死的时候,他能够说:“我整个的生命和全部精力,都已献给世界上最壮丽的事业——为全人类的解放而奋斗。”

(奥斯特洛夫斯基雕像)

这话是我学前在二哥的笔记本中看到的。他知道后并没有生气,而是一字一句地给我讲了要怎么学习保尔,要怎么样才能“不因碌碌无为而羞愧”。后来常想,是二哥给我上了人生的第一次革命理想课。二哥起初好像不太满意自己的字,我常看他练习,但是他抄在笔记本上这段话却是工工整整的。二哥给我讲解保尔时平静、坚定和虔诚的眼神,就像现在保尔的雕像所表现出的那样。在他的眼中,能看到青春的勇气、毅力和未来人生的光明。二哥是个一往无前和愿意作出自我牺牲的人,凡事都认真去做,一丝不苟。到现在他已六十有余,我却没见过他懈怠的时候,好像努力工作和敬业已经成为了他的习惯。在中学毕业、暂短工作之后的当兵的日子里,他为我们家赢来了第一块立功章,给我可爱的妈妈乐开了怀。

因为是临时安排,俄罗斯的朋友没有一下子找到我要看的墓地。于是我们就按朋友指引的路线行走,看了一些不甚熟知的人的墓,也找到了膜拜已久的伟人的灵魂之所。沿途静默无声,唯有满心的真诚在绵软的土地上发出阵阵回声,绵亘在万里长空,久久不绝。

我看到了一个少女的墓。她高昂着头,挺着胸,坚毅的神情向着远方。这是苏联卫国战争中伟大的女英雄卓雅的形象。远望之后我又重新将低着的头一点点抬起,慢慢地仰视着卓雅那像花朵一般依然绽放着美丽心灵的年轻生命的雕像,面对着这也曾经鼓励过千万个中国青少年的女英雄,深深地鞠躬。我清楚地记得,在看电影《丹娘》(卓雅化名丹娘)时,放电影的礼堂中不断地发出小朋友们的哭泣声和“为丹娘报仇”的口号。她是我最早崇拜的女英雄。她的宁死不屈、正义和磊落的形象,是永远不会磨灭的。

(卓雅的雕像)

我记得,在我加入“红小兵”时,就有老师讲,遇见阶级敌人时,要学习卓雅,不能出卖组织——所以,我始终没有忘记:“不能出卖组织。”

当我看到电影中乡村女教师瓦尔瓦拉·瓦西里耶夫娜面容慈祥的雕像时,一股泪水随即涌出——她的善、她的爱和她的坚忍不拔,一直是我精神中所凝集的母亲形象。她平凡而动人的故事通过电影《乡村女教师》的广泛传播,感动了无数年轻知识分子,她用行动告诉了我们活着就要奉献的理由。她是一个英姿飒爽的有理想的女青年,是一个善良而伟大的母亲,是一个育人、慧智、讴歌生命的女神。她曾经点燃了我爱的火花,至今,没有熄灭……

我终于见到了奥斯特洛夫斯基的雕像,立即挺直身躯、深深地向他鞠躬。奥斯特洛夫斯基就是保尔,他不食诺言,在生命的最后,用残躯完整地诠释了他的追求。我看到,在他的雕像基座上,摆放着许多束鲜艳芬芳的玫瑰和其他绽放的花朵。我们悼念奥斯特洛夫斯基和精神中的保尔,我们能像保尔那样,锻炼出钢铁般的意志来为人民服务、为人民谋幸福,实现最美好的人生吗?

在欣赏和崇拜之中,我们看到了不少人在按图索骥地寻觅自己的目标。你细心留意一下就会发现,墓园中对逝者的辉煌和凄惨都没有过分渲染,只是将人的是非功过甚或平静、安详都稳稳地、无声地放在那里,叫访者自识、自省、自珍、自重。你发现了什么,你就会得到什么;你珍惜了什么,你就会看到瑰宝在哪里煜煜生辉。时代的荣誉在这里一下子变得平和与朴素起来,万世得失、荣辱均逝于沧桑。显然,公墓就像一首无伴奏合唱的长曲,永无终结:不断有人插入这个庞大的合唱队伍和欣赏这部不眠的和声。想加入队伍的很多人要求自己过一个不同寻常的人生,以便给自己一个加入的理由。于是希望给自己更多的力量,希望给自己更多的勇气,希望给自己更多的磨练,希望给自己更多的智慧——把自己锻造成一个不倒的音符,镶嵌在这个不朽的生命合乐中。

我无意追寻和抚摸更多的飘在公墓空中的魂灵,更无意评判他们的功过是非。显然,这些人曾经或者永远是俄罗斯人的瑰宝,是历史叙事中的一个角色。我偶然的寻访,静穆而悄然,我不敢打扰这曲历史的乐章,只是怀着忐忑而涌动不绝的童年之梦,怀着尘世的沧桑,怀着永恒的理想,将脚步轻轻拂过。此时此刻,我已然回归,我在寻找那缀在我生命轨迹中的最初的珍珠,而作为被浩瀚历史投过惊鸿一瞥的那个小孩,我连同我的曾经与未来也终将带着来不及发出的惊叹归于沧海。

快要离开公墓时,我的耳边油然飘出《莫斯科郊外的晚上》那首使人一下子就能陷入对阳光和爱情的迷恋与渴望的曲子:

深夜花园里四处静悄悄

只有风儿在轻轻唱

夜色多么好

心儿多爽朗

在这迷人的晚上

夜色多么好

心儿多爽朗

在这迷人的晚上

小河静静流微微翻波浪

水面迎着银色月光

一阵清风一阵歌声

多么幽静的晚上

一阵清风一阵歌声

多么幽静的晚上

我的心上人坐在我身旁

默默看着我不作声

我想对你讲

但又难为情

多少话儿留在心上

我想对你讲

但又难为情

多少话儿留在心上

长夜快过去天色蒙蒙亮

衷心祝福你好姑娘

但愿从今后

你我永不忘

莫斯科郊外的晚上

但愿从今后

你我永不忘

莫斯科郊外的晚上

莫斯科不相信眼泪,新圣女公墓中也没有哭泣。在这里,不是被埋葬的人的终点,而只不过是他们再生的驿站。当我们离开时好像完成了一次对自己过往人生的开明审读——我们的经历可能很渺小,我们的经历可能很卑微,我们可能终其一生都不会做出什么值得纪念的奉献,但是,我们应该不懈地努力,像保尔柯察金说的那样:当他回忆往事的时候,他不因虚度年华而悔恨,也不因碌碌无为而羞愧。我想这就是新圣女公墓的魅力所在:它可以埋葬死去的人,也可以重新锻造一次活着的人,给他们勇气使之再生,给他们力量使之脱胎换骨,给他们智慧使之拥有自我救赎的魂魄。

走出新圣女公墓,那抹绵亘的苍郁依然在静静流淌。我又回到了热闹的市区,回到了热闹的生活的怀抱。沿着铺满城市气息的道路,我徐徐地迈着步子,好像经历了一场遥远的旅行——我在历史的卷帙中与曾经所热爱所崇拜所景仰的英雄们一一相望。对于曾经的生活,他们已给出了自己的答案,而对于未来,我的脚步正在前行。我尚未成就宏伟的篇章,也许一生也未必成就,但我依然自豪为大地的子孙并将最终留下自己的骨魂。温熙的阳光照得浑身洋洋暖意,顿兴一种诞生于世的庆幸与惬意,而更欣慰的是,那颗缀在我生命轨迹中的最初的珍珠依然澄澈。眼前又浮现出墓园中雕塑前那些静雅而恬淡的玫瑰,它们默默地陪伴着历史的长曲,生命的红色静静绽放,庄严中透着永恒的美丽。

后记——

在新圣女公墓的进出门靠里边的地方,有一个售卖纪念品的小亭子。亭子像是绿色的,有一面敞开,摆放着纪念光盘、邮票、明信片和公墓的介绍图册等,一个老太太安详地坐在那里微笑着望着往来的人群。总有人去那买一些纪念品,我也前去买了一本公墓导览的书,精装的,不贵。我翻了翻,又看见了两个墓的图片:一个是赫鲁晓夫的,一个是叶利钦的。想起来,刚才看见过。

(赫鲁晓夫雕像)

赫鲁晓夫的雕像本身是一件不可多得的艺术品。雕像竖立着从中线分开,一半是黑色的,一半是白色的。这说明了雕塑家对赫鲁晓夫人生的理解。另一方面,也说明了赫鲁晓夫的宽容和大度:他把身后墓地的雕像交给了自己曾嘲讽过的但非常相信其才华的艺术家恩斯特·涅伊兹韦斯特内。这个雕像也成就了两个人的不朽。

最近有知情者撰写回忆录说赫鲁晓夫是跟中国最好的苏联领导人,这颠覆了我们以前的认识,看来,这又会增加一些到赫鲁晓夫墓地参观的中国游客了。

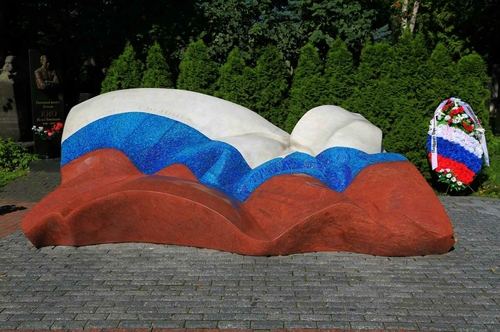

叶利钦的墓地除了跟其他墓地挨得很近之外没什么特别,占着很小的大约只有十几平方米的一块地方。让你感觉到这个曾经叱咤风云的王者,生死界别一跨,便回归于民。他是如今的俄罗斯的缔造者,墓碑是一面展开的俄罗斯国旗。没有人给他找一个更大、更广阔的园地,不知道是他自己的意见,还是他家属的意见,甚或是他人的意见。反正,这墓平常而实用。

(叶利钦墓碑)

墓地都不奢华,这是赫鲁晓夫和叶利钦墓地的相同之处。

宗教和信仰不同,追求与行动不同,是我们与他们的略有不同之处。所以,那个绿色的小售卖亭子里的东西也就不一样:我们火化场或墓地卖的是想永远驱除不祥的炮、永远祷告上苍眷顾的香和擦干眼泪的纸巾与手绢。

在我离开新圣女公墓到莫斯科的红场的途中,这个小售卖亭常在我脑海中浮现。为什么抹不掉它呢?是不是因为在经过它之后,你就会看到两个世界:生与死;过去与将来?

红场上,人潮如织,人们正在等着庆祝俄罗斯独立日的系列活动中一台露天歌舞晚会的开始。这里与其他旅游地方不同的是,在马克思高大巍峨的雕像前,有很多人在不停地抢占最佳位置与其合影。我们也是如此。我们守在马克思雕像前好久好久,等着一拨又一拨合影的人离去,终于排上个儿。全组人员立即整好衣装,心存圣洁地站在马克思像前拍照留念。

(志愿者在街头免费向路人发放国旗)

四周人声欢腾,我越过各种声音交织的海洋,越过各种肤色、各种装扮的人们脸上倏忽而逝的复杂而美丽的表情,默默地仰起头,看到有鸽子落在马克思雕像的肩膀上,向着人们,向着天空轻快地叫着。