董事长随笔

Chairman's Essay

好朋友曹继铎

发布时间:2016-05-30

点击数:2718

1982-1985年在一起共同就读电大汉语言文学专业的部分同学合影,依当时各自的姓名、工作单位为:(左起)

第一排:郝晓青(天津市无线电联合公司) 丁安廉(河西区中心小学) 王新(天津市电视机厂宣传部) 华道安(天津师范大学中文系教师)王丽英(天津市纺织局办公室) 张永敬(天津市工艺美校)

第二排:林瑞华(天津市粉末冶金厂) 韦建军(天津市起重设备厂) 杨琪(天津市劳保批发部) 李智(天津市起重设备厂)陈琪(天津市人民印刷厂) 孙本长(天津市工艺美校)

第三排:曹继铎(天津市烟酒公司) 李金岭(河西区政府计委) 袁长健(天津市五金交电公司电讯批发部) 王和平(天津市纺织局纪委)马玉民(中共天津市委第一招待所) 李宝林(天津市轧钢一厂薄板车间) 王育英(河西区政府计委)

他是我的电大同学,比我大十二岁,退休前在市外办工作。好在至今他没有用销声匿迹隔断我们的友谊,让我常能联系到他,这叫我非常开心。因为,电话中或见面时不管他向我讲什么,我总会从他的言语中感受到他对我这个小老弟的真挚情谊和良好期望。

前一段我曾很好奇地将自己的经历扒拉扒拉梳理了一下,竟然发现在我努力行走的道路上很多时候都有他的身影。

我和曹继铎是1982年中央广播电视大学首届全国统考汉语言专业的学生,在当时位于小白楼浦口道上的河西区电大工作站上课。我们的同学们来自本市的各个行业,干什么工作的都有,年龄上到50出头,下到我这样21岁的。当时的大专学历不像现在,一提“大专”毕业就跟没文化似的。那时没有学历的“以工代干”的人如果有了中专以上的学历就可以转成干部编制,所以我们读电大也是挺牛气的,最起码算是“有志”青年了。

我于1981年10月在天津市物资管理学校计划统计专业中专毕业,分配到了河西区人民政府的计划委员会后遇到了一位真正“38式”的老革命裴玉川主任,他没有机关里其他领导的古板和“马列”,办事踏实说话实在。对我们同年报到的5个学生讲“你们闲着也是闲着,有本事就考考电大职大,考上了就给假,毕业了就报销”。他是我一辈子都不会忘记的好老头儿,给了我们再一次追求梦想的机会。(宽心人好报,我一进机关就见他一大把一大把的吃药,破罐儿熬好罐儿,据说,他长寿。)这个机会让我成为了我们单位当年分配来的学生中唯一一位考上电大的人。因为领导的鼓励我下定决心要考上电大,在考试前破釜沉舟,将一本儿一本儿的复习资料看一页撕一页,以“强刺激”的方式逼迫自己的理解和记忆,否则后果——自己知道。当时有人笑话,可现在想来,真值得表扬一下自己,要不是这样大义凛然的行动,凭我这不良少年的课堂底子是肯定考不上电大了。不知年长于我的曹继铎,当年又是凭着怎样坚强的毅力、下了怎样一番功夫才走进了电大的课堂。

当年我们是半脱产上课,每周两个半天加几个晚上。这样,大多数同学是常常见面的。然而在众多意气风发、精气神儿十足的同学中,曹继铎一般是速来疾去,行色匆匆、不善言谈,仿佛被“淹没”的一位。他当时还在天津日化公司做宣传干事之类的工作,常在媒体上发新闻,有时他的稿子甚至会一起出现在日报、晚报、电台、电视台四家媒体上。在那个看报看电视听广播作为获取信息主要渠道的年代,他的知名度渐渐在同学中高起来了。特别是对于有写作爱好的我来说,能常发表东西的曹继铎令我十分崇拜,于是我经常请教于他。

我的第一件与他紧密关联的事就是他帮我在天津人民广播电台发了新闻稿子,而且播音员还念出了我的名字—“本台通讯员王育英报道”。我1985年电大毕业后,被借调到了区政府办公室的资料科,在科长杜大姐的领导下跟着后来调到市政府办公厅的王文先生写有关“建口”方面的文字。由于经验不足,思想和意识也没修炼到一定高度,所以在受宠若惊之后,觉得很吃力也没什么作为。除写了一些会议简报和不重要的领导讲话稿之外,没写出什么像样的稿子,天生愚笨木讷的劲头大有不可扭转之势。听说我当时服务的副区长多次对我的写作能力表示怀疑。虽然我已开始在“今晚报”的“葵花灯下”等刊有几篇“大作”,可正儿八经投稿到报纸或电台的,均以失败而告终。

后来我鼓足了勇气找到了已调到市烟酒公司办公室做秘书的曹继铎。他在多次翻看和指点我的稿子后,肯定了一篇(好像是三水道回迁楼工程的),并叫我将其改好后送到了电台的传达室。之后某天快下班的时候,他打电话告诉我转天早晨的电台天津新闻节目会播出我的稿子。曹继铎的帮忙使我开了窍,叫我一下子悟出了新闻稿的写法,这比读几本书都管用。之后我发表了不少的新闻稿,尽管有大影响的不多,但都给工作添了彩儿。

不仅是广播新闻稿,我在外地发表小说也和曹继铎有关系。我们那一拨青年有不少人曾有过作家梦,我也一样。有几年我下班回到家后拼命地抽高焦油无过滤嘴的烟,喝只有一块多钱的廉价的白酒,边写作边做沉思状地假装作家范儿。这种近似于表演的状态其实很苦。烟没少抽,酒也没少喝,甚至在某个冬天,为了写作怕睡着了,光着脚踩在光面上的水泥地上以冻制困。就这样,也没发表多少作品。曾任市作协副秘书长的著名诗人柴德森先生在看了我写的小说、诗歌之后,认为我有前途,还特意给我开了一封向我们单位请创作假的函。不过我没好意思向单位拿出来这信,因为没有信心,怕弄不好丢人现眼。

曹继铎知道我写小说,曾主动对我讲如果有自认为不错的作品他可以推荐给在石家庄文联当领导的叔叔--有本《女子文学》是石家庄文联办的。当时《女子文学》声誉好,发行量大,很多作者都想在那发东西。这事儿我记住了,把我以为还可以的一篇小说给了曹继铎,后来那篇小说真的发表了。这不仅又一次成就了我的铅字梦,而且我也算走出了天津,开始奔向一个更大的舞台。

曹继铎对我写作的每一次帮助,对我而言都是像打了鸡血一般,叫我兴奋而又毫不疲惫地向前奔跑。虽然我后来加入作家协会和今天写文章还能叫人看得明白不完全是因为他帮过我码好文字,但多写多练的习惯的养成却与他的鼓励不无关系。

还有一件更“离谱”的事也和曹继铎有关。我92年“下海”后,曾经成立了一个工艺品公司,专门卖天津风筝和我们老家河北饶阳产的内画水晶制品以及用牛骨制作的骨雕工艺品。我的产品曹继铎帮我卖了不少。他当时已经调到了市外办接待处工作,负责的工作中有需要礼品的,他就积极推荐我的产品。有一段时间,我常到还在重庆道55号办公的市外办送工艺品。曹继铎表扬我的产品符合体积小、价钱合适及有中国特色的基本要求,但他批评我做的东西还不够讲究和精细,按现在的时髦说法是缺少制作中的“工匠精神”,并曾拿一些国外的礼品包装叫我参考。尽管从外办的礼品中挣不了多少钱,但接触给“大人物”礼品往来的准备工作中,让我学到了许多知识和可雅俗“共赏”的人情世故。

接触外办,接触在外办工作中的曹继铎,给我开启了深入了解祖国、家乡和自觉扩展国际视野的两扇大门。

曹继铎为了帮我没少叫别人背后议论,到现在也有人当着我的面讲曹继铎当年肯定是无利不起早,对此我从不解释。曹继铎在我这从来没要过钱和物,或云里雾里地暗示过我什么。他爱说但并不虚伪,他热情助人但又有应有的自律。像他这样把情谊和支持深埋在友谊之中的真正好人我没遇上几个,说他拿好处的说法其实并不准确,因为是我给他添了更多的麻烦,费了他很多精力帮我改进产品,如果非说他得到了好处的话,那就是他做了一件令需要礼品的外办和想要推销的我双赢的事情。

我在2009年创办“天津市友好合作城市企业促进会”时,有两位朋友是最先鼓励我并身体力行积极帮我推进此事的,其中一个就是曹继铎。他为这个会的名称、怎么办手续等积极地跑有关部门咨询。我原本想促进会成立后推荐他担任一个负责人位置,只是他因故没办法出任。所以我常想有机会要找一个合适的方式褒奖一下曹继铎,因为他实际是促进会的创始人之一,只是没要名分而已。

我还有很多事情也都与曹继铎有关,比如我开办旅行社时的审批、我第一次参加市政府名义的组团出访、帮我介绍他认为今后有可能与我合作(事后确也如此)的朋友等等。但我没给他帮过什么忙,更多的是得到他的关照和帮助。

在我眼中,曹继铎是位理想主义者,他将热爱生命的激情投入到了平凡的生活中,偶尔忧郁时令人伤感,更多的欢声笑语常感染着身边的朋友。他是我的好朋友,也是我平实的生活中一道充满绿色的风景。

前些天我攒了个局儿,把几位均已退休的电大的老同学拉拢在一起聊了个痛快。他很高兴,表扬了我,同学们表扬了他,说他退休后不较真儿的生活真好。我也觉得,他跟上班儿时不太一样了,笑容之中更增加了几份睿智。

聚会后有不常见面的同学说他样子没变还那样儿:中等个儿,眼睛不大但有神,手脚利索走路急,像是前边永远有个什么事必须等着他去办似的。可不,自打34年前我认识他时起,他都是忙忙碌碌的形象,像是一个上紧发条的钟表永不停歇。

人的一生中会得到许多人的照顾,也会有很多的亲朋好友相助,于是才能成就自己一点点的小事和在别人看起来可能微不足道的愿望。曹继铎是帮助过我的好朋友。仅凭他对朋友的宽宏大量、无私无求和真诚地助人为乐的精神就足够我学习一辈子的。

好朋友曹继铎,我真心地祝愿他退休生活愉快!

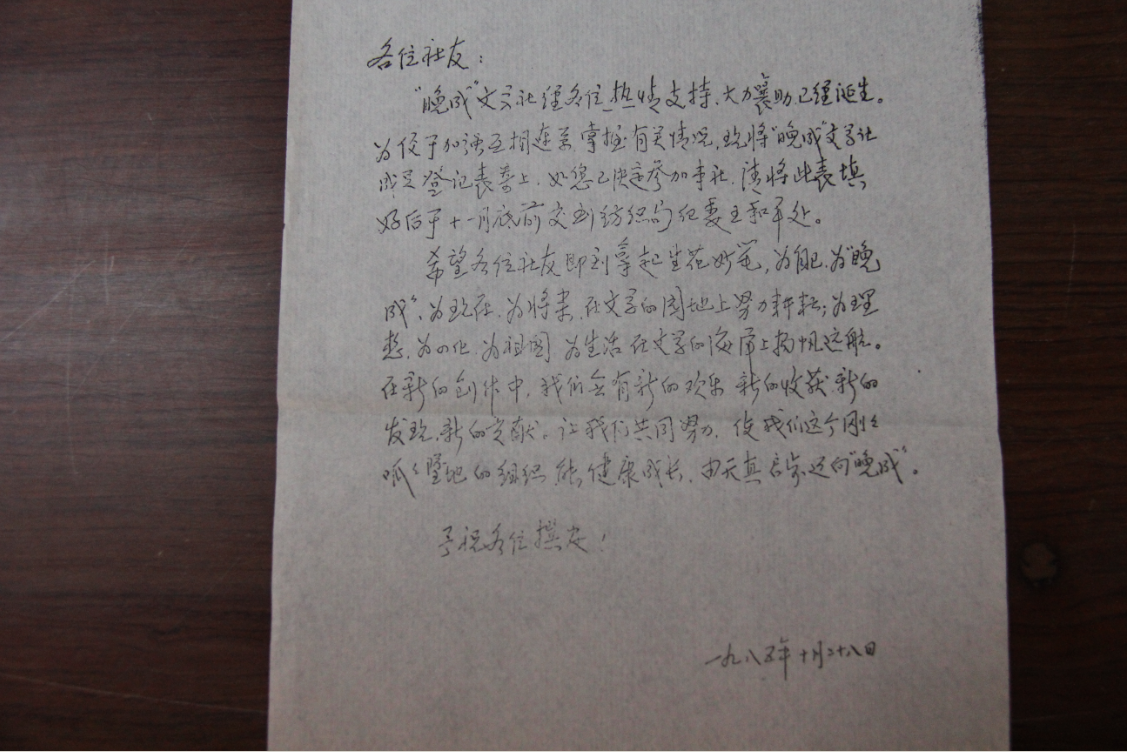

有同学倡议后,我们共同参与成立了一个业余文学社,并在河西区劳卫里杨琪家简单而隆重地举行了成立餐会。参加这个“晚成”文学社的有:王育英、丁安廉、郝晓青、曹继铎、杨琪、陈琪、王新、林瑞华、李金岭、曹振敏、侯云翔、韦建军、马玉民、李智、李宝林、袁长健、王丽英、王和平、董嘉田